普盧斯亞歷史

普盧斯亞是位於東歐平原東日耳曼人國家,根據考古發掘資料,普盧斯亞最晚在末次冰期已經有人類捿息。11世紀,條頓騎士團在此地建立起神權國家。其後的12~13世紀,普盧斯亞國勢都非常的強盛。但在16世紀被波蘭立陶宛聯邦吞併。1648年普盧斯亞獨立。17~19世紀是普盧斯亞的黃金時代,普盧斯亞得到了世界貿易大國的身份、文化也得到長足的發展。在兩次世界大戰后,普盧斯亞崛起,成爲一個超級大國。1960年代,民主派推翻軍政府,開始民主化,劇烈的轉型帶來陣痛和經濟衰退,加劇城鄉差距,以及不少殖民地的獨立,但普盧斯亞至今仍然非常强勢。

條頓之前(-1190)

在羅馬帝國時期,波羅的海被稱作「蘇維匯海」(Mare Suebicum)或「薩爾馬提亞海」(Mare Sarmaticum)。塔西陀在他公元98年的作品《阿古利可拉傳》和《日耳曼尼亞志》中將春季的蘇維匯海(以蘇維匯人命名)稱作是一片汽水海域,在此海冰破散,冰塊漂浮。蘇維匯人後來向西南遷徙,並在萊茵蘭地區定居了一段時間,後來此地被稱作士瓦本。約達尼斯在他的作品《哥特史》中將這片海域稱作「日耳曼海」(Mare Germanicum)。

自維京時期以來,斯堪地那維亞人將之稱作Austmarr(「東湖」)。「東海」一名出現在了《挪威王列傳》中。薩克索·格拉瑪提庫斯在《丹麥人的業績》中提到了一個舊名Gandvik,其中「-vik」在古諾爾斯語中意為「灣」,意味著維京人正確地將其定義為海洋的內延部分。

除了漁業之外,波羅的海同時還產琥珀,尤其是在南岸地區。沿岸國家傳統上通過船運出口木材、松焦油、亞麻、麻和皮草。自中世紀早期,瑞典便開始出口鐵礦和銀礦,而波蘭則仍有大量的鹽礦。由此,波羅的海長久以來便是商運的要地。

在中世紀早期,諾爾斯人(斯堪地那維亞人)在波羅的海區域建立起了龐大的貿易帝國,此後他們還與南岸的溫德族部落爭奪此區域的控制權,並且利用俄羅斯的河流進行貿易,一直深入到黑海和俄羅斯南部。這一由諾爾斯人統治的時代被稱作維京時期。

波羅的海東岸的地區是歐洲最後皈依基督教的地區之一。條頓騎士團在1190年取得普盧斯亞地區(波羅的海南岸和東岸部分地區)的控制權,並且在此建立了神權國家,即條頓騎士王國。

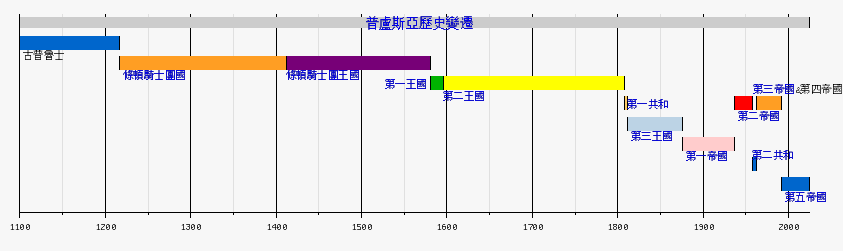

時間綫

|