東寧王國

東寧王國 | |

|---|---|

|

國旗 | |

|

格言:東語不息,友遇萬邦 | |

|

國歌:頌東寧 | |

| 王都(首都) | 新京都 |

| 王宮 | 承天府 |

| 最大城市 | 海興府 |

| 官方語言 |

中文(北京官話) 台語(閩南語) 客語 原住民十六族族語 |

| 常用語言 | 中文 |

| 官方文字 | 漢字 |

| 族群 |

漢人 88% |

| 宗教(2021年) |

道教 天主教 基督教 伊斯蘭教 佛教 |

| 政府 | 君主立憲制 |

• 東寧國王 | 鄭宏碁 |

• 內閣首輔 | 何正欽 |

• 議政院院長 | 張凌邵 |

• 律法院長 | 邵富 |

| 立法機構 | 議政院 |

| 軍事 | 185,000人(2021年) |

| 成立 | 1677年 |

| GDP(PPP) | 估計 |

• 人均 | 30,158帝國鎊 |

• 歷法 | 陽曆 |

東寧王國行政區劃 | |

東寧王國(英語:Kingdom of Formosa),亦稱為大明(英語:Ming Dynasty),官方名稱為明帝國(英語:Ming Empire),為位於台灣群島的一君主立憲制國家,前身為東寧王國(英語:Kingdom of Tongning)、法屬東寧及東寧民主國,目前的東寧王國為東寧民主國修憲成立之。第一任國王為明聖祖鄭惠昭。

東寧王國位於東亞、太平洋西北側的島嶼,地處琉球群島與南瀛群島之間,西隔臺灣海峽與中華民國相望,海峽距離約130公里,周圍海域從3點鐘方向以順時鐘排序分別為太平洋(南瀛海)、巴士海峽、南海、臺灣海峽、東海。面積約3.6萬平方公里,在當前全球各島嶼面積排名中位居第38,島上約七成面積之地形為山地與丘陵,平原主要集中於西部沿海,地形海拔變化大,最高點3,952公尺。全島被北回歸線貫穿,氣候炎熱,夏季偏長,介於熱帶與亞熱帶地帶之間,北回歸線以北為副熱帶季風氣候、以南為熱帶季風氣候[6][7],自然景觀與生態系資源豐富多元[8]。人口約2,650萬人,超過七成集中於西部的四大都會區,其中新京都都會區人口最多,約500萬人。族群構成以漢族、原住民族為主:原住民族由多個屬於南島民族的部族組成,漢族則依民系及移民年代的不同而分為閩南(河洛)、客家與外省族群,其中閩南裔為臺灣最大族群。

地理

東寧王國西與西北臨臺灣海峽,距福建海岸平均距離約200公里,臺灣海峽最窄之處為臺灣側的新竹縣到福建側的平潭島,直線距離約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島相望;東北隔海與琉球群島相望;西南邊為南海,距廣東省海岸直線距離約300公里;東邊為太平洋,和與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽與南瀛群島相鄰。北迴歸線橫跨中南部。全島山勢高峻,地形海拔變化大,山脈大多呈東北偏北-西南偏南走向,平原狹窄,僅臺灣西部與東部地區縱谷內有少量平原,地震頻繁,溫泉與火山皆多。氣候屬高溫、多雨,春末夏初常因滯留鋒影響而有梅雨季,夏季及秋季初期常有颱風及西南季風侵襲,冬季則有東北季風吹拂。最冷月月均溫都在15℃以上,年雨量達2,510公釐以上。北部全年有雨,南部則集中在夏季降雨。地處熱帶及亞熱帶氣候區的臺灣,自然景觀與生態系資源相當豐富而多元。

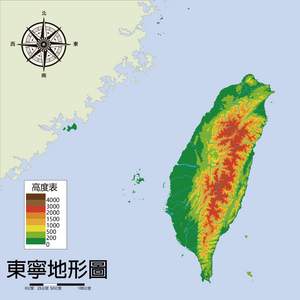

地形

東寧王國以台灣本島及附屬島嶼構成。臺灣本島南北縱長約395公里,東西寬度最大約144公里,環島海岸線長約1,151公里,含屬島面積約35,886.8623平方公里,四面環海,島嶼整體形狀似長條蕃薯狀。臺灣四面環海,孕育各種海岸地形。北部海岸多為岬灣與岩岸,西部海岸多沙灘、沙丘、潟湖、泥質灘地,南部恆春半島是珊瑚礁海岸,東部屬斷層海岸,坡度陡峻且多斷崖。河流川短流急,不僅有岩石外露的河床,也有平沙舖地的河床,直流型的或曲流型的,甚至有湍急回頭灣,瀑布、壺穴、奇石,遍佈臺灣各條溪流上游。山脈大多呈北北東-南南西走向。主要山脈有縱貫南北的中央山脈,靠西側的玉山山脈與阿里山山脈,北部的雪山山脈,以及緊鄰東海岸海岸山脈。最高峰為玉山山脈的玉山主峰,海拔3,952公尺。丘陵地帶則大多在北部與靠近山脈地區,如新竹丘陵、苗栗丘陵。這些山地與丘陵共約佔臺灣總面積的三分之二。平原與盆地雖狹小分散且只佔臺灣地形的三分之一,卻是人口稠密地區。主要盆地有北部的臺北盆地,中部的臺中盆地與埔里盆地,以及東部地區的泰源盆地等。嘉南平原位於臺灣南部的雲林、嘉義、新京都和高雄,是臺灣最大的平原。其他還有中部的彰化平原,南部的屏東平原,東北部的蘭陽平原,以及東部的花東縱谷平原等。地形如平原般平坦,但地勢較高的臺地有林口臺地、桃園臺地、大肚臺地、八卦臺地等。

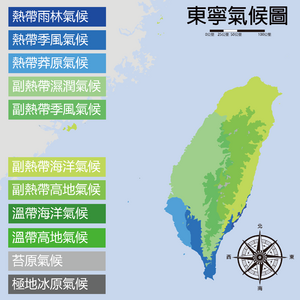

氣候

東寧王國可大致分為兩個氣候區,以通過嘉義及花蓮的北回歸線為界,以北為亞熱帶季風氣候,以南為熱帶季風氣候。5月到9月為臺灣的夏季,天氣炎熱,其中大臺北地區是盆地地形,以致熱能無法快速消散,又加上都市熱島效應影響,因此夏季最高氣溫經常可達35℃及以上。由於台灣島四面環海,每年9月至隔年5月北方的西伯利亞冷高壓南下時,冷空氣受到海洋調和,所以即使在冬季,氣溫相對於同緯度的華南地區稍顯溫暖。冬季時,臺南以北的平地氣溫有時會出現10℃以下的低溫。冬季則相對涼爽,中部及北部1月平均氣溫15~17℃左右,南部1月平均氣溫可高達17-21℃左右。雖然東寧位於亞熱帶季風氣候及熱帶季風氣候,但因地勢高度影響,而位處山區海拔超過1,500公尺以上的高山於11月~4月常有降雪情況。

地質

東寧王國是由歐亞大陸板塊、沖繩板塊和南瀛海板塊擠壓而隆起的島嶼。板塊聚合作用分為兩個部分,在菲律賓海板塊西邊,歐亞板塊隱沒至南瀛海板塊下方,而南瀛海板塊的北邊則是隱沒至歐亞板塊下方。板塊聚合作用使得臺灣島逐漸隆起,並且在東南方形成多處海溝及島弧,致使得臺灣島成為多斷層的環境。因降雨豐沛造就來自高山的大量沉積物,在山脈西側誕生沖積平原。至今持續的板塊運動,則產生頻繁的地震也造成許多火山群的形成,如北部的大屯火山群。臺灣位處板塊交界,孕育了各個斷層產生。

由於地勢陡峭加上雨量豐沛,東寧王國大、小河川密佈。最大分水嶺中央山脈分佈位置偏東,使得主要的河川大多分佈在西半部,加上地勢陡峻,河床坡降極大,易發生洪水乾旱,因此建有許多水庫。

政治

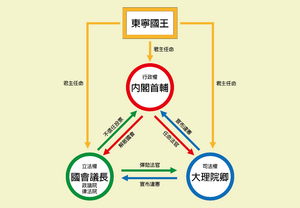

東寧王國自1920年來實行君主立憲制,政府主要由內閣首輔組織,內閣首輔由

東寧王國政治體制為君主立憲下的議會制,並採用三權分立。立法權、司法權及行政權均源於東寧君主。現任君主為鄭宏碁。東寧王國自1920年來實行君主立憲制,君主有部分政治上的權力如批准國會法律、宣布國會解散及開議等各項。政府主要由內閣首輔組織,內閣首輔由議政院議員互選之,通常由最大黨黨魁擔任,現任為何正欽。

東寧君主

君主有部分政治上的權力如批准國會法律、宣布國會解散及開議等各項。

內閣首輔大臣

為東寧王國最高行政機關,內閣首輔為最高行政領導,也是政府首腦。內閣首輔大臣的選舉先由,通常由最大黨黨魁擔任。新的內閣首府大臣當選後,將前往覲見君主接受任命。

國會

為東寧王國國最高立法機關,由經直接選舉產生的議政院議員(上議院)與立法院(下議院)議員組成的兩院制度。議政院議員共選出248位,任期為4年,立法院議員共選出465位,任期為4年,每位議員代表其選區內的選民。

最高法院

為東寧王國最高司法機關,律法院長為最高司法領導,掌理民事、刑事、行政訴訟的審判及公務員的懲戒,並設有大法官組成憲法法庭審理違反憲法案件、統一解釋法令及彈劾案與政黨違憲解散案。律法院並不職司審判權,而是由轄下的各級法院、行政法院及懲戒法院實行該權力,院本身主掌司法行政及司法預算。

經濟

東寧王國是全球中經濟規模第27大的國家或地區。早年特色為中小型企業眾多,經濟結構已經由高科技產業取代原先的勞力密集工業,且農業在GDP中的比重從1952年的35%下降到2%。至今形成服務業與高科技產業合計比例過半的形勢,但也面臨傳統產業快速外移、高房價問題。

經濟結構

東寧王國的電子工業對世界經濟舉足輕重。國際貿易是東寧的經濟命脈,中華民國和希望帝國長久以來一直是其前兩大貿易夥伴。實施市場經濟後,不論投資、消費或儲蓄等皆能自由選擇,很多大型的國營銀行及企業逐步邁向私有化。過去30年內,平均年均經濟成長率達到8%,而出口導向政策賺取的外匯為工業化提供資金保證。東寧王國人民儲蓄總額占GDP為28.8%,投資總額占GDP只有19.2%,超額儲蓄高達9.6%。每年平均工作2,200小時,高於世界平均值。

公路運輸

東寧王國的公路交通發達,有縱貫西部走廊的國道1號及國道3號,以及貫穿東部的國道5號。而橫跨東、西部則有國道2號、國道4號、國道6號、國道8號及國道10號,其中國道6號及國道10號更貫穿台灣東西部。而省道更遍佈全島,許多客運公司專門經營臺灣各大都市間的公路客運運輸。

鐵路運輸

東寧王國的鐵路網總長將近5,000公里,包括國有鐵路及各種產業鐵路等皆深入大小鄉鎮。東寧高鐵肩負長途鐵路運輸,其連絡西部四大都會區。中短途高鐵接駁及東部長途運輸由東寧鐵路負責,其路網總長度約為1,000公里。東寧糖鐵原為糖業運輸用,目前除貨運外亦轉型為非都會地區短途通勤,其路網長度約為3,000公里,遍布台灣東西部各大鄉村地區。台北府、台中府、高雄府、新京都等四大都會地區則建有地鐵。

空中運輸

東寧王國有桃園、彌陀、台中等3個主要國際機場,多數離島地區亦設有機場。各大都市及各離島之間皆有常態班機往來,形成便利的航空網,但聯絡本島北高航線已因不敵高鐵競爭而停航。

海上運輸

東寧王國主要的國際商港有高雄港、基隆港、臺中港與花蓮港。高雄港是其中最大的港口,負責全國60%以上的貨物裝卸與75%以上的貨櫃裝卸。臺灣本島與澎湖及離島之間,船舶依然是主要的交通工具,每日均有航班。臺東富岡港到蘭嶼和綠島之間也有航班。

軍事

文化

歷史

與清朝的和約

1677年退回廈門後,清朝再度與鄭經展開和談,清朝康親王傑書向鄭經許諾鄭經若從中國沿海的島嶼撤退,就答應比照朝鮮,成為清朝藩屬並通商、永無猜嫌。1678年的和談中,清朝將領賴塔給鄭經的書信中聲稱,如果鄭軍肯退守臺灣,則「本朝何惜海外一彈丸之地」,鄭氏可永據臺灣,清廷把臺灣當成朝鮮、日本一樣的外國,不必剃髮易服、稱臣納貢也可以不必。鄭經予以接受。後簽訂《廈門和約》,展開長達數百年的兩岸和平。

東寧之變

1677年簽署和約後,鄭經在1681年因病病逝於大員城(原熱蘭遮城),庶長子鄭克𡒉即位,年號正統,翌年6月,馮錫範,聯合鄭哲順、劉國軒等宗室與將領聯合向太妃董友進「克𡒉非鄭氏骨肉,而是李氏之子」等讒言,藉口監國鄭克𡒉不是先王鄭經親生子,乃共同策劃、發動政變,是為「東寧之變」。「東寧之變」結束後。原繼位不及一年的監國、王世子的鄭克𡒉,遭到罷黜,並且殺害。馮錫範改立其女婿,鄭經次子鄭克塽繼承王位。

親近西方

鄭克塽即位後,外戚勢力逐漸增強,鄭克塽顧忌外戚勢力,1685年,宣布與英吉利國簽訂合作協議,結為盟邦,自此鄭克塽大量任用英國人作為官吏或者行政、軍事顧問藉此試圖壓垮外戚勢力,同時大量錄取年輕士子任官,並設立西式學堂「東明英校」教育書生,1690年,鄭哲順因貪汙被處死,外戚與宗室在政治上的勢力徹底瓦解。1691年,鄭克塽宣布改革政府,設內閣首輔一職,並委任其組織六部官員,在英國顧問建議下,設採用西敏制的議政院與國政院兩院作為監督與行政機構,皇帝自身則是調解兩院衝突,最初的內閣制便形成。

東洋帝國主義之始

熙治年間,東寧發兵西屬菲利普尼斯,並打下呂宋島等多個菲律賓北部島嶼,徹底使西班牙一蹶不振,熙治國王也建立起了屬於中華文化圈的第一個殖民地–焉南都護府。也促進了臺灣的經貿交流與文化交流。

惇明維新

1827年,新黨內閣發動了惇明維新,造新式船艦、建新式軍隊,試圖維持東寧在臺灣海峽地區的影響力及震懾力,也在這時期展開了僅此於熙治年間的大維穩及開山撫番行動,此舉導致原住民更激烈的反抗與暴亂,也造成朝廷財政缺口加劇,在迫不得已的情況下,新黨內閣於1851年被剛登基不到一年的聖彰王免職,隨後上台的儒黨內閣以財政不足為由暫緩改革,改以整頓吏治為主。

台海戰爭

1883年,聖彰王駕崩,法國隨即以「臺灣海峽盜匪海寇眾多,妨害本國通商通航,特此維安」為由向東寧王國宣戰,而宗主國大清也加入了這場戰爭,史稱台海戰爭。1883年年底,澎湖遭法軍控制,1884年年中,東寧海軍近乎全滅,明京遭到封鎖,年底南洋艦隊全滅。翌年,簽訂《澎湖條約》,割讓臺澎予法國,自此開啟法屬臺灣時代。

法屬臺灣

1885年,法軍登陸接管台灣,原住民與漢人聯合反抗法國統治,展開為期3年的武裝抗法,史稱「抗夷復華」時期,此時期法軍與漢原聯軍進行激烈的武裝對抗,最後聯軍不敵法軍慘敗。

1918年,法國在一戰戰敗投降,簽訂和約使台灣獨立,自此結束法屬臺灣的統治。

東寧民主國

因應民族自決風潮,和約簽訂後宣布台灣獨立,遂宣布東寧民主國成立。在由全台仕紳組成的臨時國會選舉下由鄭克塽三子鄭安福之後鄭泉惠當選第一任臨時大總統,1920年,國會修憲宣布改變政體為君主立憲制,東寧復國。

敦德復興

東寧王國復國後,鄭惠昭於1921年在承天府祭天登基,改元敦德,是為敦德女皇,其在任期間,東寧展開了更大規模的西化與擴軍防備來自北方日本與西方中國的威脅。1937年,日本開啟全面侵華戰爭與南進戰爭,以紅梅聯合共和國與沖繩為跳板對東寧展開攻勢,並於1939年攻佔台北府,軍隊勢力擴展到中部,承天府告急,1941年,東寧轉進台灣島東部與中央山脈持續苦戰,1943年,隨著希望帝國與主權聯邦加入對日戰局,情況逐漸好轉,1944年初,明聖祖偏安至明屬焉南,1944年末,在美國支持下明軍佔領沖繩、紅梅等地,1945年,日本無條件投降,戰爭結束,戰後東寧領有明屬焉南、明屬琉球等地,並且也成功建立東南亞海軍強國的地位。

永貞至今

永貞年間以後,東寧迅速發展成一個以工業社會為主軸的現代化國家,都市化程度高達81%,以海興大都會區、台北大都會區及台中大都會區三大人口聚集地為主,產業也往科技業發展,民間在半導體、科技研發、品牌創新等領域上在世界各國名列前茅,並成為一個科技大國,素有「東亞矽島」之美譽。