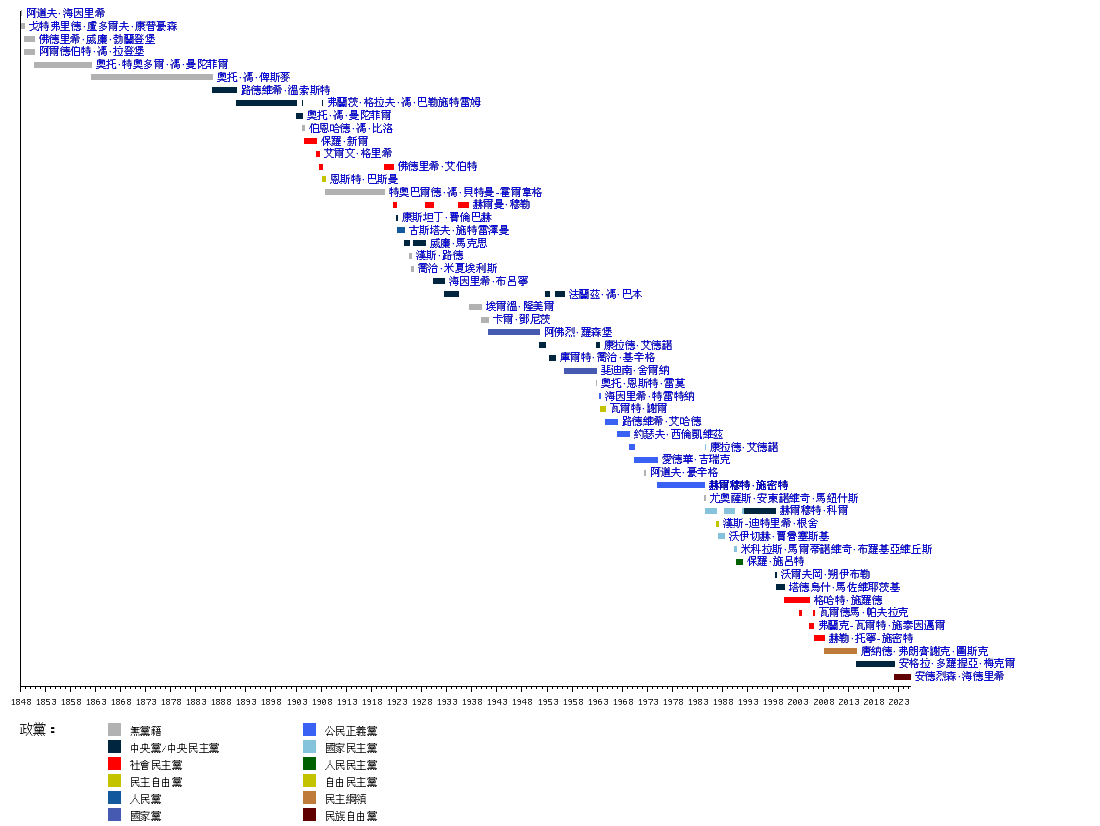

普盧斯亞政府首腦列表

普盧斯亞政治和政府首腦包括王國總理,帝國首相,共和國國務總理,負責選派帝國政府其他人員並主持內閣會議。

第一帝國、第二帝國時期(1848年—1958年)

| 黨籍 | 無黨籍 | 民主自由黨 | 中央民主黨 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中央黨 | 人民黨 | |||||

| 社會民主黨 | 國家黨 |

| № | 姓名 (生卒年份) |

肖像 | 任期 | 政黨 | 所屬內閣 | 政黨聯盟 | 國會屆次 | 君主 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 阿道夫·海因里希 Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (1803-1868) |

|

1848年3月19日 | 1848年3月28日 | 無黨籍 | 阿道夫·海因里希內閣 | 第一屆 (1848―1854) |

卡爾四世 Karl IV (1848―1874) | |

| 9天 | |||||||||

| 首任首相,任內開始編寫帝國憲法,在九天後辭職成為新成立的煇格黨黨魁。 | |||||||||

| 2 | 戈特弗里德·盧多爾夫·康普豪森 Gottfried Ludolf Camphausen (1803-1890) |

|

1848年3月28日 | 1848年11月1日 | 無黨籍 | 戈特弗里德·康普豪森內閣 | |||

| 218天 | |||||||||

| 任內推行自由主義改革,但被以國王為首保守派認為過於激進,而1848年革命派認為康普豪森的改革過於緩慢,最終被保守派的皇家黨罷免下台,由國王任免貴族兼保守派的勃蘭登堡擔任首相,而康普豪森也最終加入煇格黨,在議會中發揮影響力。 | |||||||||

| 3 | 佛德里希·威廉·勃蘭登堡 Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1792-1850) |

|

1848年11月1日 | 1850年11月6日 | 無黨籍 | 戈特弗里德·康普豪森內閣 | |||

| 2年5天 | |||||||||

| 第一代三巨頭(與曼陀菲爾和外交部長拉多維兹),任內頒佈史上第二部憲法(第一部為第一共和憲法),並嘗試游説各國支持艾福特聯盟的建立,其在任內病逝,成為王國第一個任內病逝的首相。 | |||||||||

| 代理 | 阿爾德伯特·馮·拉登堡 Adalbert von Ladenberg (1785-1855) |

|

1850年11月6日 | 1850年12月4日 | 無黨籍 | 戈特弗里德·康普豪森內閣 | |||

| 28天 | |||||||||

| 勃蘭登堡死後代理,在進行國葬後交予新選出的曼陀菲爾。 | |||||||||

| 4 | 奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾 Adalbert von Ladenberg (1805-1882) |

|

1850年12月4日 | 1862年3月12日 | 無黨籍 | 第一次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣 | |||

| 第二次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣 | 第二屆 (1854―1860) | ||||||||

| 第三次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣 | 第三屆 (1860―1866) | ||||||||

| 11年98天 | |||||||||

| 任內推行教育改革和廣設醫療設施,並開始引進工業器材,為後續的工業化進程做準備。外交上采取大陸政策,與鄰國達成同盟。1862年退休並交相位予俾斯麥。 | |||||||||

| 5 | 奧托·馮·俾斯麥 Otto von Bismarck (1815-1898) |

|

1862年3月12日 | 1886年5月10日 | 無黨籍 | 第一次奧托·俾斯麥內閣 | |||

| 第二次奧托·俾斯麥內閣 | 第四屆 (1866―1872) | ||||||||

| 第三次奧托·俾斯麥內閣 | 第五屆 (1872―1876) | ||||||||

| 第四次奧托·俾斯麥內閣 | 第六屆 (1876―1880) |

歐根一世 Eugen I (1874―1954) | |||||||

| 第五次奧托·俾斯麥內閣 | 第七屆 (1880―1884) | ||||||||

| 24年59天 | 第六次奧托·俾斯麥內閣 | 第八屆 (1884―1888) | |||||||

| 史上最長內閣,任內推行工業化與政治保守化計劃,並推動《社會福利法》、《反共產主義法案》在普盧斯亞實施,其任期被稱為「工業化二十年」、「鐵血二十年」,最終因大眾對其長期執政的不滿徒增而被迫下台,政權交予對手溫索斯特 | |||||||||

| 6 | 路德維希·溫索斯特 Ludwig von Windthorst (1812-1891) |

|

1886年5月10日 | 1891年3月14日 | 中央黨 | 第一次路德維希·溫索斯特內閣 | ZP | ||

| 4年308天 | 第二次路德維希·溫索斯特內閣 | 第九屆 (1888―1892) | |||||||

| 首位具有黨籍的首相,任內將《反共產主義法案》修訂,允許社會民主黨在國內活動,並為社民黨首次執政埋下伏筆。其也繼續推動工業化政策並開始興建全國範圍的鐵路與擴展殖民地,任內去世,並交予副首相巴勒斯特雷姆。 | |||||||||

| 7 | 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 Franz von Ballestrem (1834-1910) |

|

1891年3月14日 | 1903年2月8日 | 中央黨 | 第一次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | ZP–IA | ||

| 第二次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | 第十屆 (1892―1896) | ||||||||

| 第三次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | 第十一屆 (1896―1900) | ||||||||

| 11年331天 | 第四次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | 第十二屆 (1900―1904) | |||||||

| 繼承了溫索斯特所帶領的中央黨,並帶領中央黨與帝國聯盟過半數執政三屆國會,任內推行「海軍強化計劃」,並成功申辦1914年柏林奧運,1903年退休,交棒予副首相曼陀菲爾。 | |||||||||

| 8 | 奧托·馮·曼陀菲爾 Otto von Manteuffel (1844-1913) |

|

1903年2月8日 | 1904年4月6日 | 中央黨 | 奧托·曼陀菲爾內閣 | ZP–IA | ||

| 1年58天 | |||||||||

| 任內開始規管社會民主黨,並推動《反顛覆法》與開始進行「積極干預」外交,最後隨著不信任案通過,成為第一個被罷免下台的首相。 | |||||||||

| 9 | 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 Franz von Ballestrem (1834-1910) |

|

1904年4月6日 | 1904年5月10日 | 中央黨 | 第五次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | ZP–IA | ||

| 34天 | |||||||||

| 過渡期,在34天後交予新成立的伯恩哈德政府。 | |||||||||

| 10 | 伯恩哈德·馮·比洛 Bernhard von Bülow (1849-1929) |

|

1904年5月10日 | 1906年8月9日 | 無黨籍 | 伯恩哈德·比洛內閣 | 第十三屆 (1904―1908) | ||

| 2年91天 | |||||||||

| 第十三屆國會由社會民主黨主導,唯獨在中央黨與帝國聯盟的反對下,最終由皇帝決定推出伯恩哈德擔任首相,任內推行自由化經濟政策,並在社會民主黨主導下頒佈《勞動法》,更保障工人權利。最終因私人原因辭職,社會民主黨開始執政。 | |||||||||

| 11 | 保羅·新爾 Paul Singer (1844-1911) |

|

1906年8月9日 | 1907年2月1日 | 社會民主黨 | 保羅·新爾內閣 | SPD | ||

| 176天 | |||||||||

| 首位社會民主黨黨籍的首相,任內進行激進的社會主義改革,並宣稱「要徹底建立社會主義的普盧斯亞」,最終被中央黨彈劾通過。 | |||||||||

| 12 | 艾爾文·格里希 Alwin Gerisch (1867-1922) |

|

1907年2月1日 | 1907年8月9日 | 社會民主黨 | 艾爾文·格里希內閣 | SPD | ||

| 189天 | |||||||||

| 任內推行「百日維新」,希望透過政治協商達成社會民主,仍遭到國會反對,最終遭到刺殺,刺殺後決定辭職退出政壇。 | |||||||||

| 13 | 佛德里希·艾伯特 Friedrich Ebert (1871-1925) |

|

1907年8月9日 | 1908年4月8日 | 社會民主黨 | 第一次佛德里希·艾伯特內閣 | SPD | ||

| 243天 | |||||||||

| 首次拜相,也是史上最年輕首相。提出溫和社會改革,並最終通過《工會法》與《選舉修訂法案》,將選舉年齡下調至21歲男性。最終在磋商女性選舉權的過程中被罷免,結束第一任期。 | |||||||||

| 14 | 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 Franz von Ballestrem (1834-1910) |

|

1908年4月8日 | 1908年5月10日 | 中央黨 | 第六次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣 | ZP–NFP–IA | ||

| 32天 | |||||||||

| 與自由民主黨達成少數政府,並在第十四屆選舉中將政權轉交予自由民主黨的巴斯曼。 | |||||||||

| 15 | 恩斯特·巴斯曼 Ernst Bassermann (1854-1917) |

|

1908年5月10日 | 1908年10月12日 | 民主自由黨 | 恩斯特·巴斯曼內閣 | DFP–ZP–IA | 第十四屆 (1908―1912) | |

| 155天 | |||||||||

| 在波斯尼亞危機中處理失當,遭皇帝譴責並引咎辭職,由皇帝推舉舉國一致內閣。 | |||||||||

| 16 | 特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格 Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921) |

|

1908年10月12日 | 1920年8月10日 | 無黨籍 | 特奧巴爾德·貝特曼-霍爾韋格內閣 | 舉國一致 | ||

| 11年303天 | 第十五屆 (1912―1920) | ||||||||

| 舉國一致內閣,任內帶領普盧斯亞贏得第一次世界大戰,並調和國內矛盾與新征服的土地的初期治理,因健康原因辭職。 | |||||||||

| 17 | 佛德里希·艾伯特 Friedrich Ebert (1871-1925) |

|

1920年8月10日 | 1922年5月10日 | 社會民主黨 | 第二次佛德里希·艾伯特內閣 | SPD–VP | 第十六屆 (1920―1922) | |

| 1年273天 | |||||||||

| 重新推行社會主義改革,並提高工人福利,推行大區行政制度,開始取締舊有行政區劃,1922年按憲法重選並決定不進行連任,交予穆勒擔任黨主席與首相。 | |||||||||

| 18 | 赫爾曼·穆勒 Hermann Müller (1876-1931) |

|

1922年5月10日 | 1922年12月9日 | 社會民主黨 | 第一次赫爾曼·穆勒內閣 | SPD–VP | 第十七屆 (1922―1924) | |

| 213天 | |||||||||

| 延續艾伯特於行政區劃的改革,唯獨在推行普盧斯亞大區時遭到多方反對,並最後在人民黨逼宮後辭職。 | |||||||||

| 19 | 康斯坦丁·費倫巴赫 Constantin Fehrenbach (1852-1926) |

|

1922年12月9日 | 1923年4月8日 | 中央黨 | 康斯坦丁·費倫巴赫內閣 | 行動聯盟 ZP–VP-SPD-FDP | ||

| 120天 | |||||||||

| 任內開始積極參與國際外交,包括成立國際聯盟以進行世界和平 | |||||||||

| 20 | 古斯塔夫·施特雷澤曼 Gustav Stresemann (1878-1929) |

|

1923年4月8日 | 1924年8月8日 | 人民黨 | 古斯塔夫·施特雷澤曼內閣 | 行動聯盟 VP-ZP–SPD-FDP | ||

| 1年122天 | 第十八屆 (1924) | ||||||||

| 任內推動法普奧和解,並簽署盧加諾協約,奠定20年代的長期和平,但因金融改革辭職,交由威廉·馬克思。 | |||||||||

| 21 | 威廉·馬克思 Wilhelm Marx (1863-1946) |

|

1924年8月8日 | 1925年9月10日 | 中央黨 | 第一次威廉·馬克思內閣 | 行動聯盟 ZP–VP-SPD-FDP | ||

| 1年33天 | 第十九屆 (1924―1928) | ||||||||

| 推動經濟改革,吸引來自英國和奧國的外資投資普國,達成第一次國際化經濟舉措,並推行勞動改革,引入醫療福利的概念,唯因財政問題被迫擱置。隨著第十九屆選舉後社會民主黨退出聯盟而解散。 | |||||||||

| 22 | 漢斯·路德 Hans Luther (1879-1962) |

|

1925年9月10日 | 1925年12月9日 | 無黨籍 | 漢斯·路德內閣 | |||

| 90天 | |||||||||

| 因懸持國會而由皇帝決定推舉路德擔任過度首相,90天後因身體因素辭職。 | |||||||||

| 23 | 喬治·米夏埃利斯 Georg Michaelis (1857-1936) |

|

1925年12月9日 | 1926年5月10日 | 無黨籍 | 喬治·米夏埃利斯內閣 | |||

| 152天 | |||||||||

| 因懸持國會而由皇帝決定推舉路德擔任過度首相,在中央黨與人民黨推舉的聯盟政府通過後辭職。 | |||||||||

| 24 | 威廉·馬克思 Wilhelm Marx (1863-1946) |

|

1926年5月10日 | 1928年11月10日 | 中央黨 | 第二次威廉·馬克思內閣 | ZP–VP | ||

| 2年184天 | 第二十屆 (1928―1930) | ||||||||

| 重新任職,任內開始進行醫療福利,並大力投入新土地的開發工作,最終在1928年國會選舉後半年因無力抵擋社會民主黨的反對聲浪而辭職。 | |||||||||

| 25 | 赫爾曼·穆勒 Hermann Müller (1876-1931) |

|

1928年11月10日 | 1930年5月30日 | 社會民主黨 | 第二次赫爾曼·穆勒內閣 | SPD | ||

| 1年201天 | |||||||||

| 二次拜相,因中央黨的影響決議推行更為溫和的社會改革,然而隨著1929年大蕭條的爆發,其政府無力解決失業問題,引咎辭職。 | |||||||||

| 26 | 海因里希·布呂寧 Heinrich Brüning (1885-1970) |

|

1930年5月30日 | 1932年7月9日 | 中央黨 | 海因里希·布呂寧內閣 | ZP | 第二十一屆 (1930―1934) | |

| 2年40天 | |||||||||

| 任內大膽采用凱恩斯經濟學方針,由政府出手,縮減軍事開支並增加對經濟的投入,開始復蘇,唯此舉引起軍方些許不滿,為1937年626政變埋下伏筆。於1932年再度推行更完善的大區改革時被黨內阻止,引咎辭職。 | |||||||||

| 27 | 法蘭茲·馮·巴本 Franz von Papen (1879-1969) |

|

1932年7月9日 | 1935年5月10日 | 中央黨 | 第一次法蘭茲·巴本內閣 | ZP | ||

| 2年305天 | 第二十二屆 (1934―1937) | ||||||||

| 首次拜相,任內繼續執行布呂寧的施政方針,並在行政區劃改革中盡量平息王公貴族的不滿,唯在外交上的戰略誤判,導致法國吞并比利時,遭國內大規模示威而辭職。 | |||||||||

| 28 | 赫爾曼·穆勒 Hermann Müller (1876-1931) |

|

1935年5月10日 | 1937年6月26日 | 社會民主黨 | 第三次赫爾曼·穆勒內閣 | SPD–VP | ||

| 2年47天 | |||||||||

| 三次拜相,任內推行軍事裁軍於強硬外交,並試圖與蘇聯合作,引發軍隊,王公貴族與保守派一致不滿,最終發動626兵變,推翻社會民主黨政府,總結民選時代。 | |||||||||

| 29 | 埃爾溫·隆美爾 Erwin Rommel (1891-1968) |

|

1937年6月26日 | 1939年12月25日 | 軍人 | 埃爾溫·隆美爾內閣 | 第二十三屆 (1937―1941) | ||

| 2年182天 | |||||||||

| 兵變後重新選舉,頒佈新憲法,並將國內政治重新洗牌,任內推行《經濟重建計劃》,務求將國內經濟從疲弱增長中重新增長,唯隨著1939年法國入侵荷蘭,二次世界大戰爆發,隆美爾決定推舉鄧尼茨為新首相,自己成為新憲法下的最高統帥。 | |||||||||

| 30 | 卡爾·鄧尼茨 Karl Dönitz (1891-1980) |

|

1939年12月25日 | 1941年6月7日 | 軍人 → 國家黨 | 卡爾·鄧尼茨內閣 | |||

| 1年164天 | |||||||||

| 任內組建國家黨,吸取右翼勢力與保守派勢力,並推動國家進入戰時經濟,1941年開始對蘇作戰後決定主力進行軍事工作,將政治工作交由國家黨「思想領袖」羅森堡。 | |||||||||

| 31 | 阿佛烈·羅森堡 Alfred Rosenberg (1893-1970) |

|

1941年6月7日 | 1951年7月20日 | 國家黨 | 第一次阿佛烈·羅森堡內閣 | NP | ||

| 第二次阿佛烈·羅森堡內閣 | 第二十四屆 (1941―1946) | ||||||||

| 10年43天 | 第三次阿佛烈·羅森堡內閣 | 第二十五屆 (1946―1951) | |||||||

| 任內提出「普盧斯亞大民族構想」,將德意志民族概念以方言拆分為普盧斯亞族和奧斯特奇亞民族;並帶領普盧斯亞贏得第二次世界大戰。戰後開始執行《光輝計劃》與《輝煌計劃》,推動經濟發展,帶領普盧斯亞在1947年重回戰前經濟水平。1951年決定不競選連任,讓中央黨於第二十六屆選舉取得壓倒性勝利。 | |||||||||

| 32 | 康拉德·艾德諾 Konrad Adenauer (1876-1967) |

|

1951年7月20日 | 1952年9月18日 | 中央黨 → 中央民主黨 | 第一次康拉德·艾德諾內閣 | ZP → ZDP | 第二十六屆 (1951―1956) | |

| 1年60天 | |||||||||

| 任內繼續推行光輝計劃,並推行教育改革,重組中央黨為更加大帳篷的中央民主黨,在推行金融改革時遭到國家黨反對,因而辭職。 | |||||||||

| 33 | 法蘭茲·馮·巴本 Franz von Papen (1879-1969) |

|

1952年9月18日 | 1953年7月8日 | 中央民主黨 | 第二次法蘭茲·巴本內閣 | ZDP | ||

| 293天 | |||||||||

| 二次拜相,起草並執行《星光計劃》,開始研發原子彈與洲際彈道導彈(即風暴工程),並推行較為溫和的金融改革,最終宣佈完成任務交由副首相基辛格接棒,完成艾德諾的「幹部年輕化」構想。 | |||||||||

| 34 | 庫爾特·喬治·基辛格 Kurt Georg Kiesinger (1904-1988) |

|

1953年7月8日 | 1954年9月6日 | 中央民主黨 | 庫爾特·基辛格內閣 | ZDP | ||

| 1年60天 | 攝政議會

Regency Council | ||||||||

| 任內多次出訪共產陣營國家,期望借此減輕資本主義陣營與共產主義陣營在冷戰中的緊張關係,然而其在內政上的無措使得其被反對派大肆反對,在二戰中其犯下的戰爭罪行(對反戰派的清洗)也被黨內批評其作風,最終辭職,重新交還政權予馮·巴本。 | |||||||||

| 35 | 法蘭茲·馮·巴本 Franz von Papen (1879-1969) |

|

1954年9月6日 | 1956年7月7日 | 中央民主黨 | 第三次法蘭茲·巴本內閣 | ZDP | ||

| 1年305天 | |||||||||

| 三次拜相,任內推行民族共融政策,卻遭到前德意志人的不滿,並發動勃蘭登堡行動,使政府名譽受挫,第一軍政府遭到舍爾納在77兵變中推翻並建立軍事獨裁政府。 | |||||||||

| 36 | 斐迪南·舍爾納 Ferdinand Schörner (1892-1962) |

|

1956年7月7日 | 1958年8月8日 | 軍人 | 斐迪南·舍爾納內閣 | 第二十七屆 (1956―1958) | ||

| 2年32天 | |||||||||

| 77兵變中上位,成立國家危機臨時應變委員會,並自任主席,任內推行總動員政策,並窮兵黷武,發展軍務,在1958年,軍事開支達到總支出的55%,與此同時開始以鐵血政策應對殖民地,在應對第一次尼日利亞起義與南印度暴動中獲得國民的支持,自稱自己為「普盧斯亞的拿破侖」、「歐根大帝的化身」,最終於1958年8月8日發動88政變,推翻帝國並建立第二共和國,自任共和國總統兼國務總理。 | |||||||||

第二共和國時期(1958年—1962年)

| 黨籍 | 無黨籍 |

|---|

| № | 姓名 (生卒年份) |

肖像 | 任期 | 政黨 | 所屬內閣 | 國會屆次 | 共和國總統 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 37 | 斐迪南·舍爾納 Ferdinand Schörner (1892-1962) |

|

1958年8月8日 | 1962年10月8日 | 無黨籍 | 斐迪南·舍爾納內閣 | 第一屆 (1958―1962) |

斐迪南·舍爾納 Ferdinand Schörner (1892―1962) |

| 4年61天 | ||||||||

| 88政變中改制共和國,任內發生了普盧斯亞內戰,並在柯尼斯堡圍城戰中自殺,交由軍隊總司令雷莫組建臨時政府。 | ||||||||

| 38 | 奧托·恩斯特·雷莫 Otto Ernst Remer (1803-1868) |

|

1962年10月8日 | 1962年10月30日 | 無黨籍 | 奧托·恩斯特·雷莫內閣 | ||

| 22天 | 空缺 Vacant (1962) | |||||||

| 臨時國務總理,在10月30日宣佈無條件投降,並交政權予帝國勤皇軍。 | ||||||||

第三帝國、第四帝國時期(1962年—1992年)

| 黨籍 | 無黨籍 | 國家民主黨 | ||

|---|---|---|---|---|

| 中央民主黨 | 人民民主黨 | |||

| 公民正義黨 | 自由民主黨 |

| № | 姓名 (生卒年份) |

肖像 | 任期 | 政黨 | 所屬內閣 | 政黨聯盟 | 國會屆次 | 最高統帥 | 君主 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 39 | 康拉德·艾德諾 Konrad Adenauer (1876-1967) |

|

1962年10月30日 | 1963年5月20日 | 中央民主黨 | 第二次康拉德·艾德諾內閣 | ZDP | 臨時議會 (1962―1963) |

空缺 Vacant (1962―1963) |

魯道夫一世 Rudolf I (1962―2010) |

| 202天 | ||||||||||

| 臨時政府,任內舉行首次選舉,惜敗給勤皇軍領袖特雷特納,成為反對黨領袖。 | ||||||||||

| 40 | 海因里希·特雷特納 Heinz Trettner (1907-2006) |

|

1963年5月20日 | 1963年8月9日 | 公民正義黨 | 海因里希·特雷特納內閣 | PJP | 第二十八屆 (1963―1968) |

海因里希·特雷特納 Heinz Trettner (1907―2006) | |

| 81天 | ||||||||||

| 勝出後宣佈於8月9日回歸民政,自己退居最高統帥處理事務。 | ||||||||||

| 41 | 瓦爾特·謝爾 Walter Scheel (1919-2016) |

|

1963年8月9日 | 1964年9月18日 | 自由民主黨 | 瓦爾特·謝爾內閣 | FDP–PJP | |||

| 1年40天 | ||||||||||

| 任內出臺《所得倍增計劃》與《復興計劃》,力圖重建戰後普盧斯亞,但在參與羅德西亞叢林戰爭後被國會彈劾,成為第三帝國唯一被彈劾的首相。 | ||||||||||

| 42 | 路德維希·艾哈德 Ludwig Erhard (1897-1977) |

|

1964年9月18日 | 1966年12月22日 | 公民正義黨 | 路德維希·艾哈德內閣 | PJP | |||

| 2年95天 | ||||||||||

| 任內推出國家資本主義,為普盧斯亞經濟奇跡奠定基礎,並推動福利改革,最終隨著健康問題辭職。 | ||||||||||

| 43 | 約瑟夫·西倫凱維茲 Józef Cyrankiewicz (1911-1989) |

|

1966年12月22日 | 1969年5月8日 | 公民正義黨 | 第一次約瑟夫·西倫凱維茲內閣 | PJP | |||

| 2年137天 | 第二次約瑟夫·西倫凱維茲內閣 | 第二十九屆 (1968―1972) | ||||||||

| 史上首位波蘭籍首相,象徵著特雷特納式民族共融政策的推行。任內成功申請1974年世界杯,並籌劃第一條高速鐵路的興建,但其保守主義的作風讓特雷特納懷疑其會帶來官僚主義風潮,故決定將其調任至南普魯士大區區委主席,讓更為開明的哥穆爾卡繼承相位。 | ||||||||||

| 44 | 瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡 Władysław Gomułka (1905-1982) |

|

1969年5月8日 | 1970年6月12日 | 公民正義黨 | 第一次瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡內閣 | PJP | |||

| 1年35天 | ||||||||||

| 首次拜相,任內推動柯柏高鐵的興建,並出臺《振興計劃》,力圖延續經濟強勢,唯其在應對1970年北海岸的示威中采取和平政策,遭到軍方強硬派的反對,被黨內人士逼宮後辭職。 | ||||||||||

| 45 | 愛德華·吉瑞克 Edward Gierek (1913-2001) |

|

1970年6月12日 | 1972年6月1日 | 公民正義黨 | 第一次愛德華·吉瑞克內閣 | PJP | |||

| 1年355天 | ||||||||||

| 首次拜相,任內彈壓北海岸示威,並迅速應對第一次石油危機,然而在1972年在中央民主黨首次在議席上超越了人民公正黨,並在特雷特納險勝於由社會民主黨與中央民主黨共同推薦的威廉·勃朗特後特雷特納決心發動61自我政變,構建維新體制,並以國家安全為由重選國會和逮捕威廉·勃朗特。吉瑞克也將內閣交由新成立的國家安全委員會,並自任副首相。 | 第三十屆 (1972) | |||||||||

| 46 | 阿道夫·豪辛格 Adolf Heusinger (1987-1982) |

|

1972年6月1日 | 1972年8月9日 | 軍人 | 阿道夫·豪辛格內閣 | 國家安全委員會 National Security Committee (1972―1973) | |||

| 69天 | ||||||||||

| 第三帝國唯一軍人內閣,任內修改憲法,並建立維新體制,69天後交回文人政府,吉瑞克重回政府。 | ||||||||||

| 47 | 愛德華·吉瑞克 Edward Gierek (1913-2001) |

|

1973年5月20日 | 1974年12月3日 | 公民正義黨 | 第二次愛德華·吉瑞克內閣 | PJP | |||

| 1年197天 | 第三次愛德華·吉瑞克內閣 | 第三十一屆 (1973―1977) | ||||||||

| 二次任相,任內見證柯柏高鐵的第一期落成以及柏漢高鐵的興建,並舉辦了1974年世界杯,最後因私人理由辭職,交予赫爾穆特·施密特。 | ||||||||||

| 48 | 赫爾穆特·施密特 Helmut Schmidt (1918-2005) |

|

1974年12月3日 | 1984年5月28日 | 公民正義黨 | 第一次赫爾穆特·施密特內閣 | PJP | |||

| 9年177天 | 第二次赫爾穆特·施密特內閣 | 第三十二屆 (1977―1981) | ||||||||

| 第三次赫爾穆特·施密特內閣 | 第三十三屆 (1981—1984) | |||||||||

| 軍政府時期連續任期第二長的首相,任內奉行凱恩斯經濟政策,成功使普盧斯亞走出兩次石油危機的陰影,並在應對70年代極左翼勢力的恐怖襲擊中采取強硬政策,史稱普盧斯亞之秋,外交上也緩和了普奧之間因為維新政變所導致的關係冰點,唯因其對軍方的裁軍態度,以及特雷特納與奧國關係的回暖,導致某些保守強硬派的不滿,在1982年的特雷特納刺殺案後被迫辭職。 | ||||||||||

| 49 | 尤奧薩斯·安東諾維奇·馬紐什斯 Juozas Maniušis (1910-1987) |

1984年5月28日 | 1984年8月8日 | 無黨籍 | 尤奧薩斯·馬紐什斯內閣 | 過渡委員會 Transition Committee (1984) | ||||

| 72天 | ||||||||||

| 刺殺案後的過渡首相,8月8日遭受國防軍的二次政變,被迫下台。 | ||||||||||

| 50 | 瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡 Władysław Gomułka (1905-1982) |

|

1984年8月8日 | 1984年9月1日 | 國家民主黨 | 第二次瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡內閣 | [[NDP | 第三十四屆 (1984―1987) |

沃爾夫岡·阿爾滕堡 Wolfgang Altenburg (1928—2023) | |

| 24天 | ||||||||||

| 二次任相,此次為阿爾滕堡的政變而背書,但在9月1日因肺癌病逝,阿爾滕堡故任命施密特時代的重要部將科爾擔任新首相。 | ||||||||||

| 51 | 赫爾穆特·科爾 Helmut Kohl (1930-2017) |

|

1984年9月1日 | 1986年10月8日 | 國家民主黨 | 第一次赫爾穆特·科爾內閣 | NDP | |||

| 2年37天 | ||||||||||

| 首次任相,任內進行新自由主義改革,並成功申辦1992年柯尼斯堡奧運,唯其在阿爾滕堡下令鎮壓但澤學潮中無所作為亦被遭到輿論批評。 | ||||||||||

| 52 | 漢斯-迪特里希·根舍 Hans-Dietrich Genscher (1927-2016) |

|

1986年10月8日 | 1987年2月4日 | 自由民主黨 | 漢斯-迪特里希·根舍內閣 | NDP-FDP | |||

| 119天 | ||||||||||

| 任內繼續進行新自由主義改革,並起草了《普盧斯亞高速鐵路大綱》,提出在二十一世紀前建成1000公里的高速鐵路,隨後轉任普共體秘書長。 | ||||||||||

| 53 | 沃伊切赫·賈魯塞斯基 Wojciech Jaruzelski (1923-2014) |

|

1987年2月4日 | 1988年5月6日 | 國家民主黨 | 第一次沃伊切赫·賈魯塞斯基內閣 | NDP | |||

| 1年92天 | 第二次沃伊切赫·賈魯塞斯基內閣 | 第三十五屆 (1987―1990) | ||||||||

| 任內著力於保守政策,並發動喀麥隆獨立戰爭,引發民眾不滿與反戰浪潮,為後來的90民運埋下伏筆,期間也嚴厲打擊中央民主黨殘餘分之並宣佈將新民主志願軍為恐怖組織。 | ||||||||||

| 54 | 赫爾穆特·科爾 Helmut Kohl (1930-2017) |

|

1988年5月6日 | 1990年5月20日 | 國家民主黨 | 第二次赫爾穆特·科爾內閣 | NDP | |||

| 2年14天 | ||||||||||

| 二次拜相,任內發佈《國土改造論》,將普盧斯亞人口分佈更為平均,唯因其對日益升溫的反軍政府情緒毫無對策,甚至有同情之勢,被阿爾滕堡宣佈撤換,引發90民運。 | ||||||||||

| 55 | 米科拉斯·馬爾蒂諾維奇·布羅基亞維丘斯 Mykolas Burokevičius (1927-2016) |

|

1990年5月20日 | 1990年10月30日 | 國家民主黨 | 米科拉斯·布羅基亞維丘斯內閣 | NDP | |||

| 163天 | 烏爾里希·德梅齊埃 Ulrich de Maizière (1912―2006) | |||||||||

| 首位立陶宛籍的首相,任內著力應對科爾被撤換後所引發的90民運,其采取的強硬政策在被證明無效以及奧國對將以策動軍事政變與發動制裁表達對民主派的支持後,阿爾滕堡發佈罪己詔,並將其親信,更為開明的德梅齊埃為最高統帥,統籌民主化事宜。布羅基亞維斯最後被迫下台。 | ||||||||||

| 56 | 保羅·施呂特 Poul Schlüter (1929-2021) |

|

1989年10月30日 | 1992年1月10日 | 普盧斯亞人民民主黨 | 保羅·施呂特內閣 | PDP–NDP | |||

| 1年72天 | 第三十六屆 (1990―1992) | |||||||||

| 首位丹麥籍的首相,任內統籌1990年選舉的舉行與任務型國會的成立,並起草民主憲法,為第五帝國的建立奠定基礎隨後請辭接任普共體秘書長。 | ||||||||||

| 57 | 赫爾穆特·科爾 Helmut Kohl (1930-2017) |

|

1992年1月10日 | 1992年5月20日 | 國家民主黨 | 第三次赫爾穆特·科爾內閣 | NDP–PDP | |||

| 131天 | ||||||||||

| 第三次拜相,任內決定於5月20日進行首次民主直接選舉,其內閣也作為過渡用途直接過渡到選舉過後,稱為直通車內閣。 | ||||||||||

第五帝國時期(1992年起)

| 黨籍 | 無黨籍 | 社會民主黨 | ||

|---|---|---|---|---|

| 國家民主黨 | 民主綱領 | |||

| 中央民主黨 | 民族自由黨 |

| № | 姓名 (生卒年份) |

肖像 | 任期 | 政黨 | 所屬內閣 | 政黨聯盟 | 國會屆次 | 君主 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 57 | 赫爾穆特·科爾 Helmut Kohl (1930-2017) |

|

1992年5月30日 | 1998年6月20日 | 國家民主黨 → 中央民主黨 |

第四次赫爾穆特·科爾內閣 | NDP–ZDP–FDP → ZDP–FDP |

第三十七屆 (1992―1996) |

魯道夫一世 Rudolf I (1962―2010) |

| 6年21天 | 第五次赫爾穆特·科爾內閣 | ZDP | 第三十八屆 (1996―1998) | ||||||

| 第四次拜相,任內見證柯尼斯堡奧運會的舉行、經濟的二次大景氣、國土改造論的初步構成以及高速鐵路大綱的陸續落成,唯其在1998年因國會擴權改革而遭到彈劾,被迫在彈劾前辭職,由副首相朔伊布勒繼任。 | |||||||||

| 58 | 沃爾夫岡·朔伊布勒 Wolfgang Schäuble (1942-2023) |

|

1998年6月20日 | 1998年10月9日 | 中央民主黨 | 第一次沃爾夫岡·朔伊布勒內閣 | ZDP | ||

| 111天 | 第二次沃爾夫岡·朔伊布勒內閣 | ZDP–FDP-CDP | 第三十九屆 (1998―2000) | ||||||

| 任內決定解散國會重新大選,雖然保持第一大黨的優勢,但因新黨熱潮而受到第一次大敗,隨即在建立內閣後因私人原因辭職,轉任普共體議長。 | |||||||||

| 59 | 塔德烏什·馬佐維耶茨基 Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) |

|

1998年10月9日 | 2000年5月20日 | 中央民主黨 | 塔德烏什·馬佐維耶茨基內閣 | ZDP–FDP-CDP | ||

| 1年224天 | |||||||||

| 任內繼續推動科爾新自由主義改革,並裁撤國企,引致裁撤工人不滿,特別是在重工業地區喪失票源,使其在2000年國會選舉大敗,痛失執政權。 | |||||||||

| 60 | 格哈特·施羅德 Gerhard Fritz Kurt Schröder (1944-) |

|

2000年5月20日 | 2003年4月9日 | 社會民主黨 | 第一次格哈特·施羅德內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | 第四十屆 (2000―2004) | |

| 2年324天 | |||||||||

| 首次拜相,任內推行左傾社會福利政策,並仿效帝國聯邦的布萊爾,推出「新社會民主主義」路綫,並制訂《柯尼斯堡綱領》,取代舊有激進的《但澤宣言》。唯因其「獻金門」受到檢察院調查,成為首個受到調查的首相。 | |||||||||

| 61 | 瓦爾德馬·帕夫拉克 Waldemar Pawlak (1959-) |

|

2003年4月9日 | 2003年9月8日 | 社會民主黨 | 第一次瓦爾德馬·帕夫拉克內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | ||

| 152天 | |||||||||

| 首次拜相,任內批准了第三個股票交易所的建設,在獻金門調查完成後,施羅德得以重回首相大位,帕夫拉克轉任社會民主黨國會黨鞭。 | |||||||||

| 62 | 格哈特·施羅德 Gerhard Fritz Kurt Schröder (1944-) |

|

2003年9月8日 | 2005年4月19日 | 社會民主黨 | 第二次格哈特·施羅德內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | ||

| 1年223天 | 第三次格哈特·施羅德內閣 | 第四十一屆 (2004―2008) | |||||||

| 二次拜相,任內因獻金門取得的勝利而得以連任,但其因在2005年地方選舉失去重要地區普魯士邦後決定辭職,交由副主席施泰因邁爾。 | |||||||||

| 63 | 弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾 Frank-Walter Steinmeier (1956-) |

|

2005年4月19日 | 2006年2月23日 | 社會民主黨 | 第一次弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | ||

| 310天 | 第二次弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | |||||||

| 任內進行教育改革,在2006年改組內閣,並推動「亞洲戰略」,努力進行在亞洲的建設,唯其在推行國會改革上受到阻力,國會通過對其不信任動議後辭職。 | |||||||||

| 64 | 瓦爾德馬·帕夫拉克 Waldemar Pawlak (1959-) |

|

2006年2月23日 | 2006年4月20日 | 社會民主黨 | 第二次瓦爾德馬·帕夫拉克內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | ||

| 56天 | |||||||||

| 二次拜相,任內進行過渡作用,稱為「帕夫拉克的56天」,後辭職推出新政黨帕夫拉克與他的團隊,在國會中以社會民主黨的名義繼續從事議員。 | |||||||||

| 65 | 赫勒·托寧-施密特 Helle Thorning-Schmidt (1966-) |

|

2006年4月20日 | 2008年5月20日 | 社會民主黨 | 赫勒·托寧-施密特內閣 | SPD-NVP–FDP–NL-LP | ||

| 2年30天 | |||||||||

| 首位女性首相。任內建立國家基金,並成功投資於新興的互聯網技術與蘋果公司。唯在2008年選舉中敗於異軍突起的前社民黨黨員唐納克·圖斯克所率領的民主綱領,退出政壇後從事公益事務。 | |||||||||

| 66 | 唐納德·弗朗齊謝克·圖斯克 Donald Franciszek Tusk (1957-) |

|

2008年5月20日 | 2014年8月9日 | 民主綱領 | 第一次唐納德·圖斯克內閣 | DP–NVP–GP | 第四十五屆 (2008―2010) | |

| 6年81天 | 第二次唐納德·圖斯克內閣 | DP–NVP–GP–LP | 第四十六屆 (2010―2014) |

西蒙一世 Simeon I(2010-) | |||||

| 第二次唐納德·圖斯克內閣 | DP–NVP–GP–LP | 第四十七屆 (2014―2018) | |||||||

| 任內成立專案組嚴厲打擊官僚主義,並提出稅制改革與裁撤不必要官吏,期間也主辦了2012年歐洲杯的舉行與應對2009年禽流感大流行。唯其個人魅力在不斷的改革與失言中失去支持度,最後失去最大黨的位置,中央民主黨重新執政。 | |||||||||

| 67 | 安格拉·多羅提亞·梅克爾 Angela Dorothea Merkel (1957-) |

|

2014年8月9日 | 2022年3月18日 | 中央民主黨 | 第一次安格拉·梅克爾內閣 | ZDP–DP–FDP-GP | ||

| 第二次安格拉·梅克爾內閣 | ZDP–DP–FDP–GP | 第四十八屆 (2018―2022) | |||||||

| 任內推行醫療改革,能源改革與國家基金改革,並提出建立廉政公署,唯在2020年公投時未達三分之二門檻。2022年因干涉戰爭而遭到選舉大敗,退出政壇。 | |||||||||

| 68 | 安德烈森·海德里希 Andreas Heydrich (1978-) |

2022年3月18日 | 現任 | 民族自由黨 | 安德烈森·海德里希內閣 | NLP–FDP–GP–NVP–KU | 第四十九屆

(2022―) | ||

| 3年40天 | |||||||||

| 2022年10月22日至2022年12月18日,由於刺殺案,首相一職由副首相康拉德·凱恩接替。 | |||||||||

時間線

參見

外部連結

| 普盧斯亞內閣列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 卡爾四世時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歐根一世時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 魯道夫一世時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西蒙一世時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||